코로나19 팬데믹이 종식된 이후에도 백신 접종이 우리 몸에 미치는 장기적인 영향에 대한 의문은 계속되고 있습니다. 특히, 최근 한국의 대규모 코호트 연구를 포함하여 일부 국제 연구에서 **"코로나19 백신 접종 후 일부 암 발생 위험이 통계적으로 증가했다"**는 결과가 발표되면서, 많은 분들의 불안감이 커지고 있습니다. 정말 충격적인 소식이 아닐 수 없습니다. 😨

이 글은 2021년~2023년 국민건강보험공단 코호트 데이터를 실증 분석한 이화여대 의대 연구팀의 국내 연구 결과와 국제 학술지의 보고를 중심으로, 백신과 암 발생 연관성에 대한 최신 과학적 논쟁의 현황을 상세히 파헤칩니다. 이 복잡하고 민감한 주제에 대해 과학적인 태도로 접근하여, 독자 여러분이 정확하고 균형 잡힌 시각을 갖도록 돕겠습니다.

검색 의도 파악: 심층 정보 제공형(정보 가이드 및 학문적 논쟁 분석)으로, 국내외 최신 연구 결과를 상세히 다루고, 전문가의 비판과 사회적 체감까지 균형 있게 전달하여 신뢰성을 확보합니다.

📌 1. 한국 발(發) 충격 연구: 건보공단 코호트 분석 결과 🇰🇷

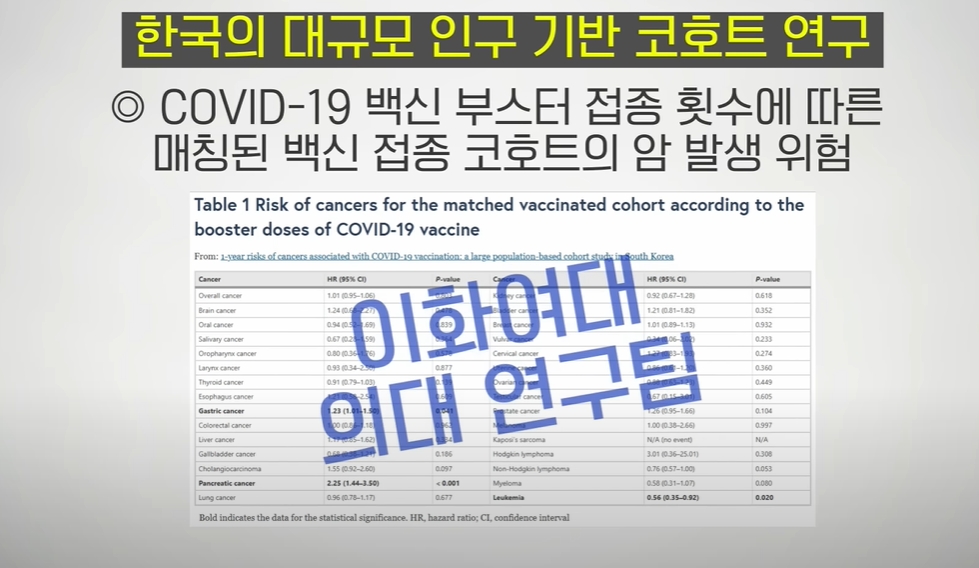

국민건강보험공단의 840만 명 대규모 코호트 데이터를 분석한 이화여대 의대 연구팀의 논문은 그 규모와 데이터의 신뢰성 덕분에 국제적으로도 주목할 만한 가치를 지닙니다. 이 연구는 권위 있는 네이처 오픈 액세스 학술지인 **《바이오 마커 리서치(Biomarker Research)》**에 실렸습니다.

📊 국내 연구 결과: 백신 접종 후 통계적 위험도 증가

연구에 따르면, 코로나119 백신을 접종한 사람들은 비접종자에 비해 일부 암종의 발생 위험이 통계적으로 유의미하게 높게 관찰되었습니다.

| 암종 | 위험도 증가율 (접종자 vs. 비접종자) | 백신 종류별 연관성 |

| 전립선암 | 68% 증가 (가장 높음) | DNA 백신(얀센)에서 위험 증가 |

| 폐암 | 53% 증가 | mRNA 백신(화이자, 모더나)에서 위험 증가 |

| 갑상선암 | 35% 증가 | DNA/mRNA/2종 접종자 모두 위험 증가 |

| 위암 | 33% 증가 | DNA 백신(얀센)에서 위험 증가 |

| 대장암 | 28% 증가 | DNA/mRNA 백신 모두 위험 증가 |

| 유방암 | 20% 증가 | mRNA/2종 접종자에서 위험 증가 |

💡 성별 및 연령별 차이:

- 남성: 위암, 폐암 위험 증가가 두드러짐.

- 여성: 갑상선암, 대장암 위험 증가가 두드러짐.

- 65세 이하: 갑상선암, 유방암 증가.

- 75세 이상: 전립선암 위험 증가.

제 생각엔, 이렇게 다양한 암종에서 통계적인 연관성이 관찰되었다는 점은, 인과관계를 떠나 '추가 연구가 필요하다'는 가설을 던지기에 충분한 무게감을 가진다고 봅니다. 단순히 무시하고 넘어가기에는 데이터의 크기가 너무 크죠.

📢 연구진의 명확한 입장

연구팀은 이 결과가 **'연관성'**만을 보여주는 것이며, '인과관계'를 입증하는 것은 아님을 명확히 밝혔습니다. 그들은 이러한 통계적 연관성이 관찰되었다는 사실 자체를 중요하게 여기며, 만약 다른 후속 연구에서도 유사한 결과가 확인된다면 향후 백신 정책 수립 시 암 발생 가능성을 고려해야 한다고 제언했습니다.

🌍 2. 해외 대규모 연구의 유사 결과와 학계의 비판 🧐

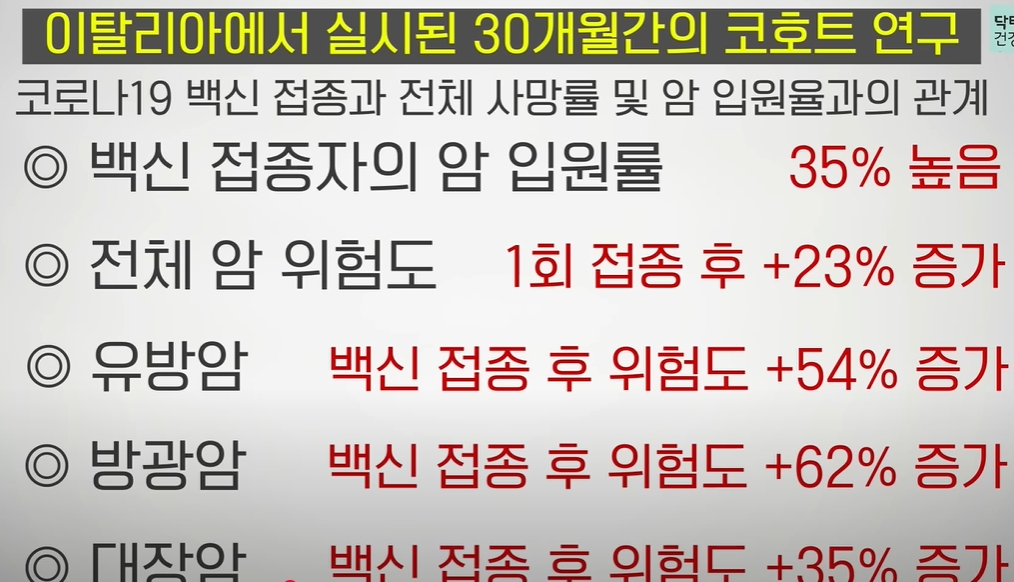

국내 연구에 앞서 2025년 7월경 발표된 해외 연구에서도 유사한 결과가 보고되었습니다. 30만 명의 대규모 인구 집단을 30개월 동안 추적 관찰한 이 연구는 백신 접종자의 암 입원율이 미접종자에 비해 35% 높았으며, 일부 암종(유방암 54%↑, 방광암 62%↑, 대장암 35%↑)에서 위험도 증가를 관찰했습니다.

⚔️ 전문가들의 거센 반론과 비판: '선택 편향'과 '감시 편향'

이러한 연구 결과에 대해 국내외 의료계와 학계에서는 거센 비판과 반론이 제기되고 있습니다. 이는 백신 정책의 신뢰도와 사회적 파장이 크기 때문에 당연한 학문적 과정입니다.

주요 비판의 내용은 다음과 같습니다.

- 선택 편향(Selection Bias): 백신 접종 그룹에서 과거 암 환자를 제외하는 과정이 비접종 그룹에 비해 불완전했을 수 있어, 두 그룹 간의 '출발선'이 공정하지 못하다는 지적입니다. 만약 비접종군에 이미 암을 앓고 있거나 암 발생 위험이 높은 사람이 더 많다면, 결과가 왜곡될 수 있다는 추측입니다.

- 감시 편향(Surveillance Bias): 백신 접종자들은 일반적으로 비접종자들보다 건강에 더 관심이 많고, 병원이나 의료기관을 더 자주 방문했을 가능성이 큽니다. 따라서 기존에 잠재되어 있던 암(신규 암)을 더 빨리, 더 많이 발견(조기 진단)했을 수 있다는 주장입니다.

- 추적 기간의 한계: 고형암 대부분은 발생에 수년이 걸리는데, 1~3년의 짧은 추적 기간만으로는 백신과 암 발생 사이의 인과관계를 논하기에 부적절하다는 지적입니다. 많은 신규 암들이 이미 접종 전에 존재했을 가능성이 더 크다고 보는 것입니다.

- 누락된 변수(Confounding Factors): 흡연, 음주, 비만, 가족력 등 암 발생에 영향을 미치는 다른 주요 요인들이 통제되지 않았을 가능성이 있다는 비판입니다. 백신이 아닌 다른 생활 습관 요인이 결과를 유도했을 수 있다는 뜻입니다.

💬 저의 판단은 이렇습니다. 이러한 비판들은 관찰 연구(Observational Study)가 갖는 구조적인 한계를 지적하는 것으로, 과학적인 관점에서 매우 타당합니다. 실제로 이 연구들은 인과관계(Causality)를 입증하기보다는, 추가 연구가 필요한 **'통계적 연관성(Association)'**을 제시하는 데 의의가 있습니다.

💡 3. 논쟁의 가치와 사회적 시그널: 왜 이 연구에 주목해야 하는가?

정재훈 교수님과 같은 전문가들의 반론은 연구의 한계를 지적하며 대중의 섣부른 인과적 결론을 경계하는 공익적 역할을 합니다. 하지만 여기서 중요한 것은 '과학적 태도'와 '사회적 관점'의 균형입니다.

🔬 건설적인 논쟁을 위한 과학적 태도

이러한 연구들은 인과관계를 입증하는 것이 아니라 '가설을 생산하는(Hypothesis Generating)' 연구입니다.

- 가치: 대규모 코호트 데이터에서 이전에는 예상치 못했던 통계적 연관성이 관찰되었다면, 이를 단순히 '흠집 내기'로 치부하기보다는 '새로운 가설'로 존중하고, 더 정교한 설계(예: 기전 연구, 통제된 임상 연구)를 통해 추가 검증을 진행하는 것이 가장 합리적인 과학적 접근입니다.

- 우려: 백신에 불리한 결과가 나온 연구에 대해서만 과도하게 방어적인 태도를 취하고 강한 비판을 가한다면, 이는 건설적인 학문 발전보다는 특정 정책적 입장을 방어하려는 동기로 비칠 수 있습니다.

📢 의료 현장의 '체감'이라는 사회적 신호

의사들뿐만 아니라 일반인들 사이에서도 **"요즘 주변에 암 환자가 너무 많다"**는 이야기가 심심찮게 나옵니다. 물론 이 '체감'을 과학적 증거로 받아들일 수는 없습니다. 하지만 저는 이 집단적 체감을 무시해서는 안 된다고 생각합니다.

학문적으로 볼 때, 이러한 **'사회적 시그널(Signal)'**은 때로는 새로운 역학적 가설을 던지는 중요한 단서가 되기도 합니다. 이 체감을 단순한 착각이나 공포로 치부할 것이 아니라, 백신 여부와 관계없이 암 발생률 증가 추이가 실제로 있는지, 있다면 그 원인은 무엇인지 데이터를 통해 확인해 나가는 과정이 필요합니다.

✅ 결론: 균형 잡힌 시각과 향후 정책적 제언

코로나19 백신이 암 발생률을 증가시킨다는 인과관계는 현재까지 입증되지 않았습니다. 하지만 한국과 해외의 대규모 코호트 관찰 연구에서 통계적 연관성이 관찰되었다는 사실 역시 부정할 수 없습니다.

가장 현명한 접근은 이 연구의 한계를 인정하면서도, 그 결과를 '추가 연구가 필요한 중요한 가설'로 받아들이는 것입니다.

향후 백신 정책 수립 및 공중 보건 전략에 대한 제언:

- 투명한 데이터 공개: 국민건강보험공단과 같은 신뢰할 수 있는 데이터를 활용하여 독립적인 후속 연구를 적극적으로 지원하고, 결과를 투명하게 공개해야 합니다.

- 분자적 기전 연구: 백신 성분이 암 세포의 발생이나 성장에 영향을 미칠 수 있는 분자적 메커니즘이 있는지에 대한 생물학적 연구를 가속화해야 합니다.

- 지속적인 소통: 전문가들은 대중과의 소통에서 인과관계가 아님을 명확히 하되, 데이터에서 관찰된 연관성 자체의 중요성을 인정하고 건설적인 비판을 이어가야 합니다.

이 논쟁은 결국 우리의 건강과 관련된 문제입니다. 💚 불필요한 불안은 줄이고, 과학적 근거를 바탕으로 더 나은 공중 보건 정책을 만들어나갈 수 있도록 함께 관심을 가져야 합니다. 궁금한 점이나 의견은 댓글로 자유롭게 나눠주세요!